Lazhar Mansouri, Farida Hamak

08.01 > 12.03.2006

Mémoires algériennes associe les portraits photographiques de Lazhar Mansouri et la vidéo de Farida Hamak réalisée par Felipe Canales, Ma mère, histoire d’Une immigration.

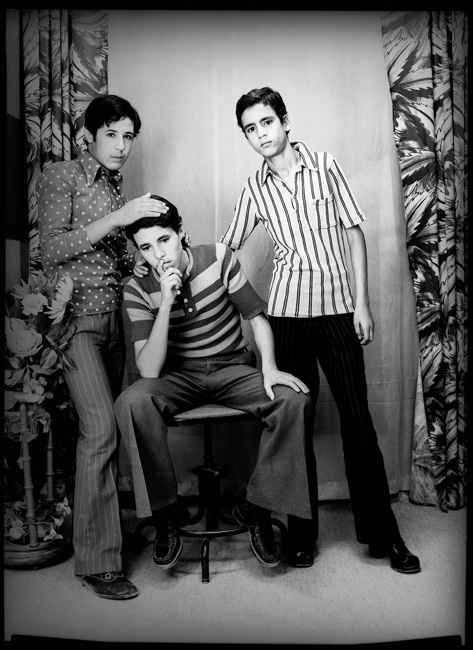

Les deux œuvres relatent les deux versants d’une même histoire, qui débute dans les années 60, au moment de l’indépendance de l’Algérie, à une époque où les besoins en main d’œuvre de l’économie française créent un fort courant migratoire vers la France. Mais qu’ils soient restés au pays ou qu’ils aient franchi la Méditerranée, les Algériens sont alors confrontés au même croisement des cultures, qu’ils vivent différemment selon leur génération et leurs choix de vie : au fond de l’épicerie du village kabyle où Lazhar Mansouri a aménagé son studio, les jeunes gens sont vêtus à la dernière mode européenne, tandis que leurs grands-mères, en tenue traditionnelle, ne dévoilent leur visage que le temps de la prise de vue. Pour la mère de Farida Hamak, qui a suivi son mari en France, la dualité des cultures a d’abord été synonyme de mal de pays, d’inadaptation et de conflits avec ses filles. Aujourd’hui sereine, quarante ans après son arrivée en France, la mère immigrée est devenue française.

Comme tout photographe de studio de cette époque, qu’il soit établi au Mexique, au Mali, en Kabylie ou en France, Lazhar Mansouri dresse au fil des ans le portrait de tout un village. Avec une installation sommaire, il réalise des photos raffinées, alternant, selon les sujets et les circonstances, la gravité solennelle et la fantaisie la plus drôle. Cette liberté de ton rapproche Lazhar Mansouri des portraitistes africains comme Seydou Keïta ou Mama Casset.

Dans la vidéo Ma mère, histoire d’Une immigration, Farida Hamak raconte l’odyssée de sa propre famille avec une grande simplicité de moyens. C’est sa voix que l’on entend : à l’évidence, elle n’est pas comédienne et plutôt timide. Les photos qui défilent devant la caméra sont celles de son album de famille, sobrement montées par Felipe Canales : certaines y figuraient déjà, prises par d’autres, mais, pour les plus récentes, la photographe, laissant de côté son savoir-faire de photojournaliste, laisse parler son cœur et sa mémoire en produisant des images minimales, ébauchées juste ce qu’il faut pour déclencher les souvenirs et les émotions de toutes les familles qui ont connu le même destin.

Lazhar Mansouri

Photographe de studio, 1950 – 1980

Lazhar Mansouri est né au début des années trente à Ain Beïda, dans les Aurès. Petit garçon, il accompagnait sa grand-mère au marché où il découvrit un jour une visionneuse stéréoscopique, dont un conteur commentait les images colorées des Mille et une nuits. Fasciné, il ne se lassait pas de contempler le spectacle, semaine après semaine. Il y eut ensuite la première séance de cinéma. Puis, un jour, la rencontre avec Si Madjid, photographe forain venu à Constantine et opérant en plein air, qui finit toutefois par ouvrir un studio dans l’arrière-boutique du salon de coiffure. Madjid engagea l’adolescent Lazhar Mansouri et lui apprit les rudiments jusqu’à ce qu’une dispute les sépare. L’épicier finit par concéder à Lazhar un espace où il installa son propre studio et commença ses prises de vue : des portraits évidemment. Avant sa mort accidentelle, Lazhar Mansouri a beaucoup parlé au photographe kabyle Mohand Abouda qui a transcrit ses récits qu’il faut lire : “les femmes sont souvent accompagnées par un parent, un ami, un père ou un frère, qui marche devant elles selon la coutume. Elles suivent ce parent, voilées, pour ne pas être reconnues dans la rue. Quand elles arrivent au studio, elles se soumettent aux usages que j’ai instaurés ; n’entre dans la pièce de prise de vue que la personne à photographier. D’abord parce que, chez moi, c’est petit, mais aussi parce que la présence d’autrui déconcentre le sujet et fait perdre du temps inutilement. La personne à photographier dispose d’un endroit pour s’arranger toute seule, un petit miroir à main en plus de celui qui est fixé au mur, des brosses à cheveux, des peignes. En général, les femmes viennent déjà maquillées, bien vêtues et avec leurs bijoux. La prise de vue impose quelque distance, une distance protocolaire obligée qui est chez nous une marque de respect envers la femme.

Et puis les clientes sont très différentes. Alors, au premier abord, impossible de distinguer celles qui sont déjà entrées dans un studio et connaissent la procédure, de celles qui n’ont jamais encore vu un appareil et ont besoin de conseils. L’approche est assez délicate pour éviter la gêne, surtout que, pour certaines, c’est la première fois qu’elles apparaissent non voilées devant un homme étranger à leur famille. Quelquefois je suis obligé d’intervenir si des cheveux tombent sur les yeux ou si un bijou n’est pas en place. Alors, j’essaye de modifier, d’arranger, avec toutes les précautions de langage et de discrétion. Le problème des lèvres est particulier en studio, les jeunes femmes se maquillent avec un rouge qui souvent se craquèle et devient sec rapidement. Alors, je leur dis, sans équivoque, de mouiller leurs lèvres avec la langue pour leur donner un beau brillant. Quelquefois, certaines viennent avec leur fiancé, leur promis, pour qu’une photographie puisse témoigner quand s’annonce un exil ou l’absence du service militaire.”

Mohand Abouda a découvert l’œuvre de Lazhar Mansouri au moment où son fils avait mis en vrac les négatifs dans un sac et se préparait à les brûler. Sans son intervention, tout serait perdu comme il arrive le plus souvent à ces archives campagnardes, de même que la description du studio. “Pour le séparer de l’épicerie, nous avons utilisé les sacs de sel, des sacs pesant chacun un bon quintal. Un mur de sel pour établir une intimité. Les premiers éclairages étaient des lampes ordinaires de 500 watts fixées à l’intérieur de boîtes de lait Guigoz en aluminium suspendues aux chevrons. Le fond, une toile. Après quelques essais avec du noir et du gris, ajouts de bouquets de fleurs artificielles, d’accessoires. Pour les photographies d’identité, rien d’autre que le mur brut.”

Charles-Henri Favrod, historien de la photographie

Farida Hamak

Ma mère, histoire d’Une immigration

“Je suis née dans la guerre”, dit Farida Hamak de sa terre d’origine : l’Algérie.

En 1956, elle a six ans lorsque ses parents s’installent en France. Issue de la “seconde génération”, prise entre l’Algérie et la France, elle vit le choc de deux cultures. Elle sera étudiante à la Sorbonne au début des années 70, puis bibliothécaire à la Sorbonne Paris III jusqu’en 1982.

C’est un tour du monde et le hasard – un appareil photo acheté à Singapour – qui la mènent à la photographie. En 1977, un retour en Algérie sert de déclic : elle est photographe. La même année, elle commence à photographier sa famille sans savoir que ce travail au cœur de l’immigration prendra la forme d’un livre et d’un film.

Membre de l’agence Viva dès 1980, elle s’installe à Damas et à Beyrouth où, de 1982 à 1984, elle couvre la guerre civile libanaise pour Newsweek. Elle publie Paix en Galilée, Beyrouth 1982 aux éditions de Minuit – un ouvrage collectif avec des photographes de Sipa Press. Elle est photographe pour le film libanais Une Vie Suspendue de Jocelyne Saab.

À son retour du Liban, elle couvre l’OLP en exil, la condition de la femme au Sultanat d’Oman, puis réalise un reportage à Bagdad sur le fils de Saddam Hussein, Hoddai, avant d’arrêter la photographie politique. En 1987, elle est photographe de mode.

En 1990, elle intègre, au titre de photographe et rédactrice en chef de mode, le bureau parisien d’Al Khaleejiah – premier groupe de presse du Moyen-Orient.

Revenue au reportage en 1999, elle effectue des séjours réguliers en Algérie et travaille sur divers aspects de la société algérienne. Depuis 2003, de retour au Moyen-Orient – Syrie, Palestine, Irak, Liban, Jordanie –, elle reprend son travail sur les traces commencé en 1982.

Ses photos paraissent dans Nazar (Éditions Nooderlicht, Hollande, 2004), ouvrage collectif qui réunit les reportages de photographes arabes.

Parallèlement, elle publie son premier livre, Ma mère, histoire d’Une immigration (Maisonneuve et Larose, Collection Zellige, Paris, 2004). À la fois intime et pudique, l’hommage fait à sa mère permettra sans doute à beaucoup de femmes de se reconnaître.

“J’ai commencé à photographier ma mère un jour d’été 1977 après une longue rupture. Ces images ont été comme un pont posé entre nous. Elles m’ont permis de revisiter les lieux de mon enfance jusqu’à ce jour de 1956 où nous avons quitté l’Algérie pour la France.

Je suis née en Algérie, en 1950, dans la Mitidja. Je suis née dans la guerre. Plus tard, je suis allée m’y confronter, ailleurs, au Liban, en Irak, en Palestine. J’ai photographié les conflits, la souffrance. Pourtant, rien ne m’a semblé plus difficile que ce travail sur ma famille. Même s’il m’a donné du bonheur.

Dans notre famille, parler de soi, se donner à voir, n’est pas coutumier. La photographie m’a appris à oser dire. À braver cette pudeur familière à mon éducation, tout en la respectant. Là où la parole se taisait, mes images, elles, ont choisi de parler.

J’ai voulu écrire en images une mémoire des origines. Notre famille, son éclatement, son évolution jusqu’à l’éclosion de la troisième génération. Le choc des deux cultures, algérienne et française, puis leur conciliation.

À travers l’espace nécessaire de la photographie, ma mère est devenue une femme, qui, sans le mesurer, parle des mères et de leur audace (parfois forcée) à changer les choses. Je rends ici hommage à son courage et à sa dignité, ainsi qu’à toutes les femmes de sa génération déracinée. Son déracinement m’a construite.”

Mémoires algériennes est le fruit d’un partenariat avec l’association Marie-Louise & Fils. Conception de l’exposition de Lazhar Mansouri : Armand Deriaz et Charles-Henri Favrod. Merci à Frédérique Chapuis. La rencontre avec Farida Hamak et Dalila Morsly est organisée en partenariat avec la bibliothèque municipale de Lectoure et la librairie-tartinerie Des Livres et vous.